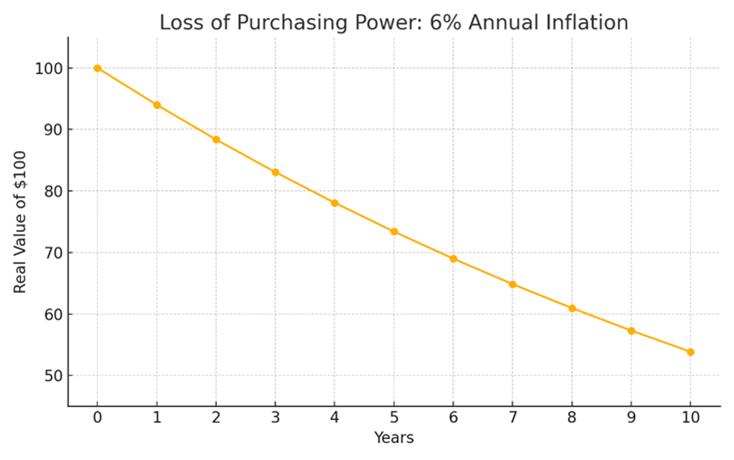

En la mayor parte del mundo, la inflación ya no es una excepción, es la regla. Los objetivos oficiales de inflación del 4%, 5% o incluso 6% anual se han normalizado y se venden como signos de salud macroeconómica. Sin embargo, estas mismas tasas destruyen silenciosamente los ahorros, erosionan los salarios y desalientan la planificación a largo plazo —especialmente para los pobres. Con sólo un 6% de inflación anual, el poder adquisitivo de 100 dólares se reduce a menos de 55 dólares en diez años.

Gráfico: Valor real de 100 dólares al cabo de 10 años con una inflación anual del 6% (Fuente: US Inflation Calculator)

Lo que sobre el papel parece un cambio gradual es, de hecho, una forma de expropiación legalizada. Y lo que es peor: no es un error, es una política pública.

En lugar de premiar la prudencia y el ahorro, los regímenes inflacionistas premian la prisa, el endeudamiento y el consumo presente. El agente económico que gasta inmediatamente es «recompensado» escapando a la subida de precios de mañana. El que ahorra se ve penalizado. Con el tiempo, esos incentivos remodelan la propia cultura, convirtiendo a poblaciones enteras en pensadores reactivos y a corto plazo.

La Escuela Austriaca, especialmente Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, advirtieron que la inflación nunca es neutral. La inflación distorsiona los precios relativos, asigna mal el capital e induce errores sistemáticos en la inversión. Pero más allá de la distorsión técnica, la inflación también conlleva un profundo riesgo moral: rompe el vínculo entre esfuerzo y recompensa, disolviendo la confianza en el futuro.

El espejismo tecnocrático de las economías gestionadas

La economía dominante —especialmente en sus formas keynesiana y estatista— trata la inflación como un efecto secundario controlable de la intervención. Según esta visión, los gobiernos y los bancos centrales pueden afinar la demanda agregada ajustando la oferta monetaria y el gasto público. Cuando el crecimiento se estanca, simplemente inyectan más liquidez.

Pero esta lógica se basa en una ilusión peligrosa: que una autoridad centralizada puede reunir, interpretar y actuar sobre conocimientos económicos dispersos mejor que los individuos que actúan libremente. Hayek expuso esta falacia en El uso del conocimiento en la sociedad, argumentando que ningún planificador, por brillante que fuera, podía igualar la complejidad informativa implícita en los precios libres.

A pesar de ello, la inflación se trata cada vez más como un «objetivo», no como una amenaza. Como ha señalado Hélio Beltrão, presidente del Instituto Mises de Brasil, esta inversión retórica se ha convertido en una de las grandes manipulaciones de la política moderna.

El resultado es un ciclo de coerción que se justifica a sí misma: el Estado infla, desencadena la misma inestabilidad que pretende resolver y luego vuelve a inflar para disimular sus fracasos. Cada ronda diluye el valor del dinero, castiga a los ahorradores y transfiere poder adquisitivo a los deudores, los gobiernos y los grupos con conexiones políticas.

El estado empresarial: mito y mecanismo

Gran parte de la justificación de la política inflacionista reside en el mito del «Estado emprendedor», término popularizado por la economista Mariana Mazzucato. En esta visión, los gobiernos no son meros reguladores o árbitros, sino audaces inversores e innovadores que lideran el desarrollo económico.

La idea es seductora. ¿Quién no querría un Estado sabio y benevolente que asignara capital a sectores vitales, estimulara la demanda y garantizara la justicia? Pero, como advertía Thomas Sowell en La visión del ungido, tales fantasías de omnisciencia gestora ocultan a menudo la cruda realidad del interés propio burocrático, el favoritismo político y los incentivos desajustados.

Las políticas públicas —cuando se separan de las señales de precios y de la responsabilidad del mercado— se convierten en instrumentos de ingeniería social. No corrigen los fallos, sino que los institucionalizan. En lugar de fomentar la resistencia y la productividad, las políticas inflacionistas perpetúan la dependencia y recompensan el consumo por encima de la formación de capital.

John Maynard Keynes —cuya sombra se cierne sobre la política moderna— creía que el gasto público podía «cebar la bomba» de la demanda. Pero subestimó las consecuencias a largo plazo de la manipulación monetaria: Mises entendía la inflación como una forma de tributación sin legislación —una transferencia silenciosa de los ahorradores a los favorecidos políticamente.

La erosión cultural del capitalismo

La inflación no sólo distorsiona la economía, sino que corrompe la cultura. Cuando la gente ya no puede confiar en el dinero como depósito de valor, pierde el incentivo para planificar, ahorrar o invertir a largo plazo. El capitalismo, que se basa en la preferencia temporal y la gratificación diferida, se caricaturiza como caos, explotación y consumismo.

Irónicamente, los críticos del capitalismo suelen culparlo exactamente de lo que producen los regímenes inflacionistas: inestabilidad, desigualdad y decadencia moral. La verdad es precisamente lo contrario. En su forma clásica, el capitalismo promueve el ahorro, la inversión productiva y la creación de riqueza intergeneracional. Crea incentivos para la disciplina, no para el despilfarro.

La inflación, en cambio, acorta los horizontes. Entrena a los ciudadanos para gastar hoy, pedir prestado imprudentemente y esperar rescates mañana. Castiga la virtud y recompensa la imprudencia. Esta erosión de la responsabilidad personal no es accidental, es sistémica.

La resistencia austriaca y la defensa del ahorro

La Escuela Austriaca se ha opuesto durante mucho tiempo al inflacionismo. Para Mises, el dinero sano era una piedra angular de la moral y la civilización. Para Hayek, era el fundamento de la libertad. Para ambos, el dinero fiduciario incontrolado no sólo era una mala economía, sino una amenaza para la libertad.

Al vincular el valor económico a la discrecionalidad política, los regímenes inflacionistas crean un impuesto oculto, una confiscación a cámara lenta del poder adquisitivo. Dado que opera de forma invisible, a través de cambios en los precios y los tipos de interés, es más difícil de resistir que la expropiación abierta.

Por eso los austriacos insisten en la importancia del ahorro, el dinero duro y la descentralización de la toma de decisiones. No ven el dinero como una herramienta política, sino como un orden espontáneo que refleja las elecciones individuales, las preferencias temporales y las escaseces reales.

Conclusión —argumentos a favor del dinero sano

La inflación no es el destino, es una política. Como todas las políticas, refleja elecciones, no leyes naturales. La elección de inflar recompensa el presente a expensas del futuro, lo conectado sobre lo productivo, y al planificador sobre el participante.

Bitcoin, el oro y otras alternativas monetarias descentralizadas están ganando adeptos precisamente porque ofrecen una salida a esta trampa. Pero sea cual sea el instrumento, el principio sigue siendo el mismo: sólo a través de una moneda sólida podremos restablecer el vínculo entre esfuerzo y recompensa, planificación y prosperidad, libertad y finanzas.

Hasta entonces, cada punto porcentual de inflación no es sólo un número, es una señal: que el robo se ha normalizado, el ahorro castigado y la verdad sustituida por la política.